- Home

- News (7. Januar 2024)

- Impressum & Kontakt

- Literaturbetrieb

- Aktionskunst

- Film

- Alltagsnaturschutzaktionen

- Sputnik & Rocket: (Cello)koffer on motorbike!

- Celloschraubereien (neu 12.3.2023)

- Motorradhandwerk MZ & BritBikes (neu 15.4.2023)

- Berliner Hinterhofkohlenkellermieze, Traktoristin & Heldin der Arbeit: 207.282 Kilometer mit einer MZ TS 250 von 1973. 15.12.2007 bis 29.3.2018, 365 Tage im Jahr. Nicht nur für Kosmonauten. MZ - keine kann´s besser.

- Fotoalbum Dauertest MZ TS 250 2007 - 2018: Teil 1

- Teil 2

- Teil 3

- Teil 4

- Ruhestands- und Urlaubstagebuch der MZ TS 250 ab 2019

- Historische Landmaschinen; Gartenmaschinen

- --

- Blockflötenwartung (neu 13. Feb. 2023)

- Home

- News (7. Januar 2024)

- Impressum & Kontakt

- Literaturbetrieb

- Aktionskunst

- Film

- Alltagsnaturschutzaktionen

- Sputnik & Rocket: (Cello)koffer on motorbike!

- Celloschraubereien (neu 12.3.2023)

- Motorradhandwerk MZ & BritBikes (neu 15.4.2023)

- Berliner Hinterhofkohlenkellermieze, Traktoristin & Heldin der Arbeit: 207.282 Kilometer mit einer MZ TS 250 von 1973. 15.12.2007 bis 29.3.2018, 365 Tage im Jahr. Nicht nur für Kosmonauten. MZ - keine kann´s besser.

- Fotoalbum Dauertest MZ TS 250 2007 - 2018: Teil 1

- Teil 2

- Teil 3

- Teil 4

- Ruhestands- und Urlaubstagebuch der MZ TS 250 ab 2019

- Historische Landmaschinen; Gartenmaschinen

- --

- Blockflötenwartung (neu 13. Feb. 2023)

ALLTAGSNATURSCHUTZAKTIONEN

Inhalt

Vogelwelterkundung

Neuer Beitrag, 11. Juni 2023:

On the road again:

Kröten bei der Hand nehmen und über die Straße begleiten.

Achtung - Krötenwanderung!

Ich gestehe: Mehrfacher Kleingetier-Mörder. Vom Rasenmäherwahnsinn. Zurück zur Naturnähe. Von Disteln, Wilden Karden, Kruschtelreisighaufen, Laub, Eidechsensteinhaufen und Wildblumen.

Von Wildbienen und Hummeln

Neuer Beitrag, 7. Januar

2024:

Igelwohnhäuser und -körbe & Vogelnistkästen.

Auch die kleinen Stacheltiere und die Vögel haben es zunehmend schwer, eine Immobilie zu finden. Glyphosat, Insektensterben und Trockenheit setzen ihnen zu. Wichtig: Die jährliche Reinigung der Vogelnistkästen und Igelimmobilien.

O´gstupft is! Vorbereitungen zur Wildblumenwiese, erste kunterbunte Blüherfolge und die Stück für Stück erfolgte Erweiterung.

Zauneidechsenkorridor

Dürresommer 2003; 2018 - 2020:

Beobachtungen; Wasserstellen für Igel, Vögel, Bienen, Wespen & Co.

Das Jahr 2022 hielt uns nicht nur oft dazu an, den schützenden Schatten

aufzusuchen. Nein - mit seiner extremen Hitze, Trockenheit,

Dürrezuständen und Wasserknappheit in Europa und gar Deutschland

sowie einem hohen Anstieg an Wald- und Feldbränden stellt es gar die

Jahre 2003, 2018, 19 und 20 in den Schatten.

Zeit für eine zusätzliche Vogeltränke!!

Zäune auf für den Igel von nebenan! (in Arbeit)

Vogelwelterkundung

Erithacus rubecula!

Das Legato: Der wehmütige Gesang des Rotkehlchens aus herbstlaubfarbenem Wald. Das Staccato: Der schmetternde Gesang des kleinen Zaunkönigs.

Eine Amsel und ein Gartenrotschwanz:

Und eine Besonderheit im Garten war eine Waldohreulenfamilie im Mai und Juni 2019!

Mutter, Vater und zwei Kleine. Auf den Bildern der Papa und ein Junges:

Als kleiner Bub entdeckte ich die Liebe zur Vogelwelt. Ich zog ein altes

Vogelbuch meines Opas aus dem Bücherregal, welches Ende der vierziger

Jahre erschien. Die Vögel waren auf eingeklebten Aquarellbildchen zu sehen

und meine Neugier war geweckt. Von meinen Eltern bekam ich zum Geburtstag

ein Fernglas geschenkt und bald ging ich los in den nahen Wald und auf die

Flur. Ich fertigte eigene Landkarten der Umgebung an, mit Legenden und

farbigen Vermerken, wo ich welchen Vogel sah oder hörte. Eine männliche

Amsel, die auf einem Zaun saß, hielt ich zuerst für den Zaunkönig. Und das

allererste Erblicken eines Eichelhähers war für mich die Weltsensation! Ebenso

verhielt es sich mit der Wasseramsel im Strudelbachtal. Mit den Jahren hat sich

mein Gespür für die Vogelwelt entwickelt, ich höre sie nur singen oder rufen und

ich weiß, welch gefiederter Zeitgenosse sich dahinter verbirgt, bei den meisten

inklusive dem lateinischen Namen. So ist das Geschnacker der Wacholder - und

Misteldrosseln vermehrt im Herbst und Winter zu hören, auch das feine „si si si“

der Schwanzmeisen ist dann des öfteren präsent. Und das erste leise „Zip“ der

am Himmel vorbeihuschenden Singdrossel sowie das Gepfeife der Starenmeute

sagen mir, dass das Frühjahr angetreten ist.

On the road again:

Kröten bei der Hand nehmen und über die Straße

begleiten

Augen auf und ran an die Kröten: Man muss nicht gleich einen Geldtransporter überfallen, wo doch die Kröten bereits auf der Straße liegen. Holt sie schnell da runter! Denn Kröten allein können glücklich machen.

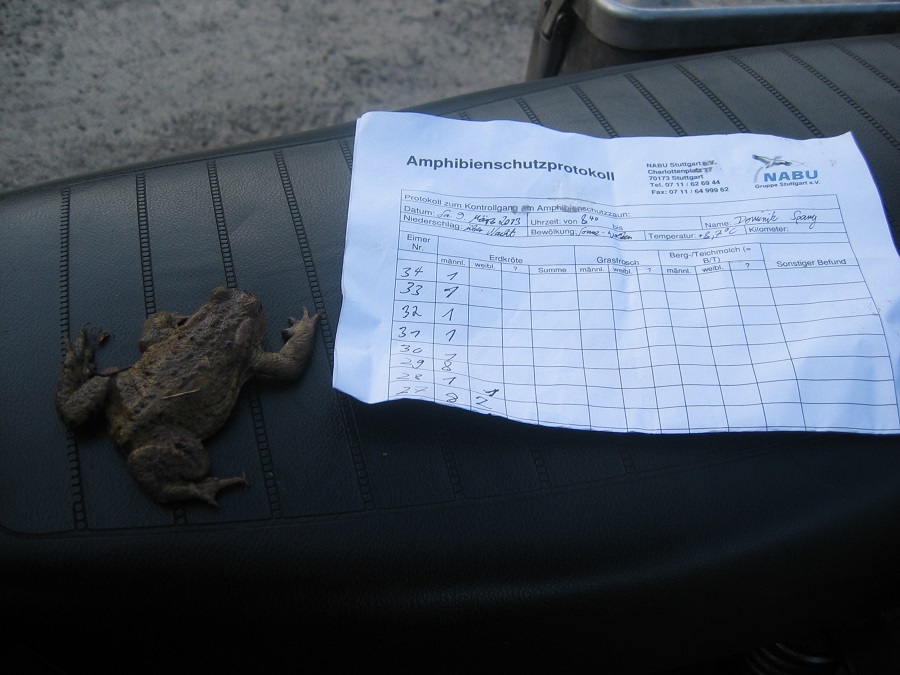

Seit 2004 bin ich Mitglied beim NABU.

Ende Februar 2013 wurde ich das erste Mal aktiv und half bei der

Krötenwanderung am Schloss Solitude mit. Da oben herrscht reger Verkehr und

viele dieser Kröten würden eine Überquerung der Straße nicht überleben. Der

Schutzzaun und in den Boden eingelassene Eimer verhindern dies. Auch auf

der anderen Straßenseite hat es für die Rückwandererkröten diese Zäune und

Eimer. Morgens müssen die Kröten aus den Eimern geholt und auf die andere

Seite der Straße in den Wald oder am See ausgesetzt werden.

Manchmal begegnet man auch Grasfröschen, einen Bergmolchen oder

Feuersalamandern. An manchen Tagen trifft man auf keine einzige Kröte und an

anderen Tagen waren es bis zu über 60 Kröten. Manch andere

Amphibienfreunde berichteten gar von bis zu über 200 Kröten an einem Tag, die

sie zu versorgen hatten!

Die Krötenwanderungsaktionen finden jedes Jahr von Mitte Februar bis Mitte

Mai statt.

Seit Februar 2015 bin ich auch im Wald des Stuttgarter Frauenkopfes

für die Kröten unterwegs, am Fuße des Fernsehturms gelegen. Ab 2019 wurde

vom NABU wegen des Insektensterbens zusätzlich die Käferzählung eingeführt.

Ab April 2020 kam ein neues Krötenwanderungsprojekt in der Roßhaustraße Degerlochs unweit der Versöhnungskirche hinzu. Dieses wurde von einer engagierten Anwohnerin im Februar 2020 ins Leben gerufen. Sie trommelte weitere Anwohnerinnen und Anwohner zusammen und fragte beim NABU Stuttgart an. Dieser sendete die Anfrage an alle Beteiligten der NABU-Amphibienschutzaktion weiter. Die Roßhaustraße wird von vielen Amphibien überquert. Sie kommen aus dem Aschwald heraus um zu mehreren Biotopen auf den gegenüberliegenden Privatgrundstücken zu gelangen. Ein Problem stellt hier neben des Straßenverkehrs der zu hohe Bordstein dar, besonders für die Amphibien, die sich auf der Rückwanderung befinden. Aber diesem Problem scheinen sich das Amt für Umweltschutz und das Tiefbauamt dank eingangs erwähnter Initiatorin anzunehmen. Im Gegensatz zu den konventionellen Krötenwanderungsgebieten, wo sich Zäune und Eimer befinden, muss in der Roßhaustraße abends ab 21.00 Uhr mithilfe einer Taschenlampe nach den Tierchen Ausschau gehalten werden.

Zum Thema Kröten kann ich übrigens die NABU aktiv-Broschüre "Frösche,

Kröten und Molche" empfehlen.

Ein neues Berufsbild ward geschaffen: Krötenlotsin / Krötenlotse!

Eine Kröte auf der Sitzbank der MZ TS 250 am Morgen des 9. März 2013. Für kurze Zeit war sie Fotomodell, danach half ich auch ihr über die Straße:

Bilder der Krötenwanderungen 2013 bis 2022

Schloss Solitude, Frauenkopf und Roßhaustraße

Die MZ TS 250 inmitten des

Frauenkopfer Frühlingswaldesgrüns

Huch! Auch Kröten scheinen Atomkraft

nicht zu mögen

Turm, den ich da in der Ferne seh´

Huch!

Auch Kröten scheinen S21 nicht zu mögen...

Samstag, 30 April 2022

Eindrücke von der neuesten Krötenwanderungs-, Käferzähl- und rettungsaktion sowie

Müllauflese im Frauenkopfwald.

Die Felgen und Reifen waren aber leider zu sperrig für den Abtransport auf dem Motorrad.

Traurig, traurig...

Dafür aber munterte mich der Gesang eines Waldlaubsängers auf, den ich lange nicht mehr

gesehen

und gehört habe.

11. Juni 2023

Nur vier Einsätze gab es für mich im April und Mai 2023:

Zwei am Frauenkopf und zwei auf der Waldebene Ost.

Die Waldebene Ost ist ein seit Februar 2023 neu erschlossenes und

offizielles NABU-Krötenwanderungsgebiet. Dies war ein sehr wichtiger

Schritt, der lange überfällig war.

Im April und Mai 2023 hatte ich nur zwei Krötenwanderungseinsätze am Frauenkopf

und zwei Krötenwanderungseinsätze auf der Waldebene Ost zu erledigen.

Glücklicherweise erklären sich immer mehr Helferinnen und Helfer bereit, die

wandernden Amphibien vor dem Straßenverkehrstod zu bewahren. Aber auch durch

die extreme und langanhaltende Trockenheit der vergangenen Jahre sind sie in ihrer

Existenz sehr bedroht. Und für das Jahr 2023 scheint sich keine Besserung einstellen

zu wollen, obwohl sich das Frühjahr doch mitunter von seiner regenreichen und

kühlen Seite zeigte.

Dank der engagierten und beherzten Initiative eines Stuttgarter Biologen konnte die

Waldebene Ost ab Februar 2023 endlich als offizielles NABU-Krötenwanderungsgebiet

eingeweiht werden. Dieser Schritt war lange überfällig, verstarben dort sehr viele

wandernde Kröten, Frösche und Feuersalamander!

Ich war dort das erste Mal am 24. September 2020 spät abends um zehn im Dunkel

und bei strömendem Regen dabei, als oben genannter Biologe wieder auf einer seiner

Kröten-Erkundungstour war um die vielen toten Kröten und Frösche auf der Straße

zu dokumentieren. Es war ein schrecklicher Anblick, der sich uns im Schein unserer

Taschenlampen darbot!! Aber es galt „Beweise“ für das Stuttgarter Umweltamt

zusammenzutragen.

Via Waldebene Ost gelangt man nicht nur zur tollen „Friedrichsruh“ mit ihrem

malerischen Obstbaum-Biergarten inmitten der reizenden „Wingertergärten“ sondern

man erreicht über diese auch Wanderparkplätze, den Kleingartenverein Wangen,

diverse Restaurants und Sportanlagen wie den Turnerbund Gaisburg 1886 e.V. sowie

Grundstücke und Weinberge. Und man kann eine traumhafte Aussicht ins Neckartal

hinunter genießen, unter anderem mit Blick auf Stuttgart-Gaisburg und Wangen. Und

aus diesem Grund herrscht dort ein reger Autoverkehr durch den Wald hindurch.

Die anreisenden Kröten der Waldebene Ost kommen mitunter zahlreich vom Norden

her. Sie möchten gen Süden zu ihrem Laichgewässer, dem Dürrbachklingen-Stausee,

gelangen. Und die Kröten der nur zirka einen Kilometer südlicher gelegenen

Frauenkopfstraße wandern ebenso gen Süden zum Tiefenbachsee. Via

Frauenkopfstraße erreicht man den Ortsteil „Frauenkopf“ und am Ortsende über den

legendären Speidelweg hinab durch die Weinberge hindurch kommt man unten im Tal

in Rohracker und Hedelfingen an.

Es zeichnet sich ab, dass der NABU auf der Waldebene Ost auch im Herbst

Krötenwanderungsaktionen durchführen wird.

Fotos der Krötenwanderungseinsätze auf der Waldebene Ost am 2. April und 7. Mai und am Frauenkopf am 23. April und 14. Mai 2023:

Und auch sie retteten wir natürlich:

Ich gestehe: Mehrfacher Kleingetier-Mörder.

Vom Rasenmäherwahnsinn

Seit vielen Jahren schiebe ich von Mai bis Oktober alle drei bis vier Wochen den Rasenmäher vor mir her, dessen schnell rotierendes Messer allerlei Kleingetier wie Grashüpfer, Weinbergschnecken, Wanzen und Käfer tötet. Auch die eine oder andere Blindschleiche erwischte ich bedauerlicherweise, wenn auch sehr selten. Und wenn ich den Mäher noch so vorausschauend und mit wachem Auge durch das Grün schob. Tiere, die ich rechtzeitig entdecke, versetze ich natürlich in eine sichere Ecke.

So bin ich über die Jahre nach und nach dazu übergegangen, einzelne Blumen-Grasflächen stehen zu lassen um Rückzugsgebiete zu schaffen und damit sich Gräser und Blumen voll entfalten können. Auch legte ich Reisighaufen an, die als Unterschlupf dienen. Die Disteln dürfen ganzjährig stehen bleiben, die sich von Jahr zu Jahr vermehren. Die Igel, Distelfinken und Hummeln freut es. Ab 2017 experimentierte ich mit dem Anlegen einer Wildblumenwiese aber die ersten zwei Versuche schlugen fehl. Auch einen Schutthaufen baute ich auf, in und auf dem sich Eidechsen niederlassen.

Juli 2018. Reisighaufen, umringt von Disteln und Wilden Karden. Die Hummeln,

Distelfinken und Igel freuen sich:

25. Oktober 2020

Das neue Laub ist eingetroffen!

Nach und nach flankiert dieses wie zu jedem Herbst den großen Reisighaufen, Unterschlupf für Igel, Eidechsen und Kröten.

Ein Eidechsensteinhaufen

Juni 2019

Zerdepperte Gartenwegplatten, die unser Opa 1946 und ´47 alle selbst goss.

Die guten wurden weiter verwendet und die kaputten für die Eidechsen

angehäuft. Drei Eidechsen befinden sich in und um diesen herum:

Von Wildbienen und – hummeln

Diese kleinen Tierchen hatten doch tatsächlich die Idee, sich in das linke und

rechte Ende diverser neuer Benzinschlauchstücke einzunisten. Diese hingen im

Motorrad - und Geräteschuppen und ich traute es mir nie zu, diese zu

verwenden, hätte ich doch hierbei deren Heim zerstören müssen. Also machte

ich mich ans Werk und versah Holzklötze mit Bohrungen und stellte sie in den

Garten. Im März 2015 kaufte ich noch verschiedene Bienen-Häuschen hinzu.

April 2015. Noch summt und brummt es nicht am Stamm des Kirschbaumes:

…aber Ende März 2019 konnte ich entdecken, wie mindestens zehn Gehörnte

Mauerbienen um das Häuschen schwirrten, sich auf dem Dach in den warmen

Frühlingssonnenstrahlen sonnten und in die Röhrchen krabbelten! Da war

Leben in der frisch bezogenen Bienen-Immobilie!

Igelwohnhäuser und - körbe & Vogelnistkästen

Igelwohnhäuser

Auch für die Igel sieht es auf dem Immobilienmarkt zunehmend schlecht aus. Zudem setzen ihnen trockene Sommer zu, da sie weniger Nahrung wie Schnecken, Insekten und Würmer finden. So gehen viele von ihnen zu leichtgewichtig in den Winter, womit es schlecht um ihre Überlebenschance gestellt ist!

Das Laub sollte nicht einfach entsorgt oder gar mit diesen schrecklichen Laubbläsern weggeblasen werden. Die Krönung des Garten- und Kommunalhorrors sind Laubsauger, die mit hoher Geschwindigkeit auch Kleinstlebewesen aufsaugen und diese in ihren Häckselmahlwerken töten. So entzieht man Kleinsäugern und Igeln nicht nur die Wohnungen sondern auch die Nahrungsgrundlage!

Wer den drolligen Stacheltieren helfen möchte, legt Reisig- und Laubhaufen an. Am besten ist es, das Laub auf und auch um die Reisighaufen zu betten, denn das Laub alleine kann zu einem nassen Klumpen werden. Und dann kann man zusätzlich noch Igelholzhäuschen aufstellen. Diese sollte man jedes Frühjahr reinigen und von Parasiten befreien.

Mehr Informationen und viele Tipps zum Thema Igelhilfe, igelfreundlichen und giftfreien Gärten kann man zum Beispiel in dem NABU-Heft „Der Igel. Artenschutz vor der Haustür“ aus der Serie „NABU aktiv“ erhalten sowie auf der Homepage nabu.de. Mithilfe der Suchfunktion wird man hier auch zu vielen anderen Naturschutzthemen fündig. Eine weitere informationsreiche Homepage ist jene von „Igel in Bayern.de“.

Oktober 2019. Zwei Igelhäuser sind errichtet. Das erste eingebettet im von Disteln und Wilden Karden umringten großen Reisig-Laubhaufen:

Und noch eine Art der Igelimmobilie:

Der Igelkorb

31. Dezember 2019

Neues aus der Igelimmobilienwelt:

Zusätzlich zu den zwei Holzhäuschen hat die Werkstatt ein neuartiges Igelwohnhaus aus Korbgeflecht aufgestellt. Gut geschützt unter dem Dickicht der Brombeere und dem Holunder, anschließend im Innern die Laubmöblierung aufgestellt - fertig ist die Igeldatsche!

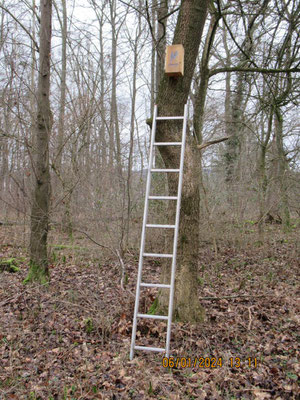

Vogelnistkästen

Diesmal waren es Fertighäuser, die ich ab Frühjahr 2019 aufhängte, zum Beispiel vom NABU-Shop oder Schwegler in Schorndorf und nicht mehr die Eigenbau-Nistkästen in Cello- / Kontrabassgestalt, wie ich sie 2005 baute. Vorerst waren es fünf verschiedene Häuschen, weitere sollen folgen. Auch Nisthilfen für Käuze und Rauchschwalbennester stehen für 2021 / 2022

auf der Agenda.

Das Reinigen der Vogelnistkästen und Igelimmobilien

... im Herbst ist sehr wichtig, da sich dort Flöhe, Lausfliegen oder Milben eingeschlichen haben könnten. Das alte Nest muss entfernt werden. Auch sollte man darauf achten, dass die Abflusslöcher im Boden frei sind. Man kann die Nistkästen nach der Reinigung auch wieder aufhängen, da dort eventuell Siebenschläfer, Haselmäuse, Fledermäuse oder auch andere Vogelarten überwintern und während strenger Winter eine höhere Überlebenschance haben. Im Februar oder spätestens Anfang März - rechtzeitig vor Brutbeginn - sollten sie dann abermals geprüft und gegebenfalls gereinigt werden.

Alle Jahre kann man die Nistkästen zum Beispiel mit Leinölfirnis frisch imprägnieren, das gilt auch für die Igelhäuser. Imprägnierung und Reinigung bitte nicht mit giftigen, chemischen Mitteln durchführen! Bei den Igelwohnungen sollte man auch auf Beschädigungen an der Bedachung achten, z.B. ob die Dachpappe nicht gerissen ist. Innen müssen sie gereinigt und anschließend mit trockenem Laub oder Stroh – aber nicht zu voll – versehen werden. Man sollte auch darauf achten, dass sich um das Igelhäuschen herum genug Laub befindet, damit der Igel sich die Inneneinrichtung zusätzlich noch gestalten kann.

Zum Thema "Nistkästen & Co." kann ich die NABU-Broschüre "Vögel im Garten - Schützen, helfen und beobachten" aus der Reihe "NABU aktiv" oder nabu.de empfehlen:

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/nistkaesten/index.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=200131+NABU-News

… und den Landesbund für Vogelschutz Bayern e.V.:

https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/nistkaesten/nistkaesten-richtig-anbringen/

Hier wird unter anderem beschrieben, welche Holzarten man verwenden sollte, wie man das Eindringen von Nesträubern verhindert, der Schutz vor Feuchtigkeit und Pilzbefall, was man bei der Anbringung beachten sollte und wie man sie reinigt.

Und hier, wie man sie richtig aufhängt. Stichworte wie Himmelsrichtung, die Art der Nägel oder die Aufhängehöhe werden hier erläutert:

12. Oktober 2019

Der erste Nistkasten ist geöffnet und gereinigt. Hier wohnte eine Kohlmeisenfamilie:

20. Oktober 2019

Der zweite Nistkasten ist geöffnet und gereinigt. Hier lebte eine Blaumeisenfamilie:

22. Februar 2020

Die zweite Reinigung der Nistkästen nach dem Winter zeigte, dass in diesen tatsächlich ein Vogel oder mehrere von ihnen überwinterten! Auf dem Boden waren Kotböppele zu finden… Die Nistkästen aber bitte nicht zu spät reinigen, denn im März und April werden die Vögel mit dem Nestbau beginnen und sie könnten hierbei empfindlich gestört werden!

15. bis 21. November 2020

Da es noch sehr mild war stellte es kein Problem dar, die Vogel- und Igelbehausungen so spät zu reinigen.

Beim ersten Nistkasten ahnte ich bereits Böses, denn im Frühjahr sah ich zu Beginn ein Blaumeisenpärchen ein- und ausfliegen, dann war schnell Stille. Denn 2020 griff das bekannte Blaumeisensterben um sich und flugs konnte man von ihnen keine mehr sehen, während es den Kohlmeisen nichts ausmachte.

So fand ich in dem schönen Nest aus Moos, Federn und Zweigen leider auch zwei tote, junge Blaumeisen.

Im nächsten Nistkasten nistete wieder ein Kohlmeisenpärchen und der dritte, der Birkenstammnistkasten, der blieb leider unbewohnt. Der Halbhöhlenbrüternistkasten muss noch angeschaut werden.

Alle Vogelnistkästen reinigte ich und putzte sie aus. Später befüllte ich sie mit etwas trockenem Laub für die Wintergäste. Anfang März wird die nächste Reinigung folgen.

7. Januar 2024

Neues aus der Piepmatz-Immobilienwelt!

Und Ornis haben alle ´ne Meise! Fragt sich nur welche...

Nach mehreren Jahren der Baum-Hängung war an drei Nistkästen ein erster Anstrich mit Leinölfirnis nötig. Das Holz dieser Nistkästen war bereits ganz schön verwittert. Mitte November 2023 hängte ich sie nach erledigter Innenreinigung ab und lagerte sie ein. Am 30. Dezember ´23 verpasste ich ihnen den Anstrich. Die zwei neuen Baumläufer-Nistkästen, die ich etwas zu spät Ende Februar und Mitte März ´23 im Fasanenwald aufhängte strich ich bereits mehrere Wochen vor der Ersthängung an. Und das neue kugelige Holzbetonhäuschen, das im Frühjahr 2022 dazu kam, benötigt keinen Anstrich.

Die zwei neuen Baumläufer-Nistkästen reinigte ich am 6. Januar 2024 das erste Mal. Leider

nistete in beiden keine Baumläuferfamilie oder eine andere Vogelart. Ob das wohl am Leinölfirnisanstrich liegt, der im letzten Frühjahr zeitlich zu knapp vor Brutbeginn aufgebracht wurde? Wir

werden sehen, wie sich das in 2024 entwickeln wird. Immobilien-Leerstand bei unserer derzeitigen Immobilienknappheit ist eigentlich nicht angebracht...

Bitte beachten: Die Nistkästen nur außen anstreichen!

Und Achtung: Mit Leinöl getränkte Lappen können leicht in Brand geraten! Sie dürfen deshalb nur in verschlossenen Schraubgläsern oder anderen, nicht brennbaren, luftdichten Behältern aufbewahrt werden. Lappen, die nicht mehr benötigt werden, trocknen am besten auf einem nichtbrennbaren Untergrund. Anschließend werden sie in einem luftdicht verschlossenen Gefäß entsorgt.

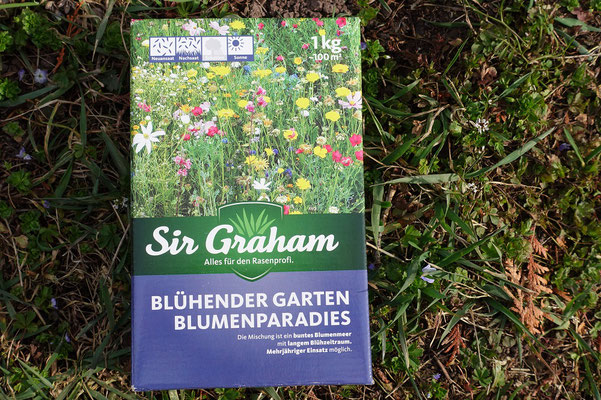

Die Vorbereitung zur Wildblumenwiese, erste kunterbunte Blüherfolge und die Stück für Stück erfolgte Erweiterung

13. März 2020

O´gstupft is!

Der erste Spatenstich erfolgte und flugs waren ein paar Reihen im Gras umgeschort. Besser wäre es natürlich im Herbst gewesen, damit der Frost die dicken Erdschollen zerkrümeln kann. Aber während des Winters 2019/20 gab es wieder nicht viel frostige Tage zu verzeichnen. Später entfernte ich die Wurzelreste der Gräser und ermittelte den pH-Wert des Bodens.

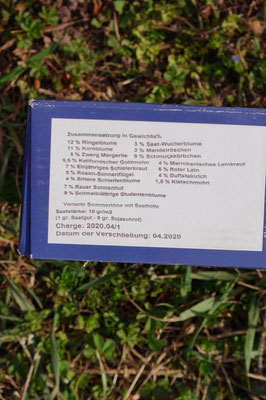

Juli, August und September 2020

Das Wildblumenversuchsfeld von vorerst vier Quadratmetern blüht so kunterbunt! Über die Jahre soll dieses Blumenwiesenstück mithilfe von Spaten und dem Entfernen der Graswurzeln nach und nach erweitert und intensiviert werden.

Das hier verwendete Saatgut entstammt übrigens der Veitshöchheimer

Sommerblumenmischung.

Ende Januar bis März 2021

Das Wildblumenversuchsfeld wird erweitert. Damit wir im Frühjahr und Sommer

im Insektentower wieder verstärkt die Pilotenanfrage „Summ, summ, summ,

Landung erbeten“ vernehmen können...

Da es diesen Winter von November bis Februar und in der ersten Märzhälfte

endlich einmal viel Schnee- und Regenfälle gab, ging die Arbeit mit dem Spaten

leicht vonstatten. Im März wurde dann noch alles mit der Hacke bearbeitet.

Ende März 2021

Ein letztes Mal die Erde mithilfe von Hacke und Gartenkralle aufgelockert sowie

restliche Graswurzeln entfernt. Dann ging es mit der Aussaat los und zum

Schluss wurde kräftig gegossen:

Die Zusammensetzung der Blumensamen:

Juni und Juli 2021

Prächtig und farbenfroh blüht die erweiterte Blumenwiese! Die Bienen und

Hummeln freut es wieder.

Da ich die Blumenwiese aber an einer ungünstigen da zu schattigen Stelle

platzierte, werde ich an anderer Stelle eine zweite anlegen, die ebenso nach

und nach anwachsen soll.

Hier Beispiele an Filmen zum Thema „Wildblumenwiese“:

Regionales Wiesensaatgut: Bunte Blumenwiesen erwünscht | Unser Land | BR Fernsehen:

https://www.youtube.com/watch?v=WRhmqxryhqk

Welche Saatgutmischungen eignen sich für Bienen und Insekten? | Zwischen Spessart und Karwendel | BR

https://www.youtube.com/watch?v=ru8s0FmIG8g

Der Wildpflanzen-Retter - Im Kampf um bunte Vielfalt | SWR Made in Südwest

https://www.youtube.com/watch?v=nMJC7Vr5akE

So wird die Wiese zur Wildblumenwiese. Bunte Vielfalt für Insekten, Vögel, Igel und andere Gartenbesucher

Zauneidechsenkorridor

24. März 2020

Während der warmen Frühlingstage und auch während des Sommers 2019 ist

mir aufgefallen, dass die Zauneidechsen zwischen dem bereits erwähnten von

Disteln umstellten großen Reisighaufen, wo sie überwintern, und dem

Eidechsen-Steinhaufen immer wieder hin und her laufen. Diese Distanz beträgt

zirka 20 Meter und die Werkstatt hat somit fortan beschlossen, speziell diesen

ihren Wanderweg unberührt zu belassen und nicht mehr zu mähen.

Dürresommer 2003; 2018 - 2020:

Beobachtungen; Wasserstellen für Igel, Vögel, Bienen,

Wespen & Co

August 2020 / April 2021

Die Dürrezustände der Jahre 2003 und 2018 bis 2020 werden allmählich

problematisch für Mensch und Natur. Im Nordosten wie Mecklenburg-

Vorpommern oder Brandenburg ist das ja bereits seit längerem Zeitraum ein

großes Problem.

Noch nie habe ich so viele kahle Baumwipfel gesehen. Dürre Äste ohne

jegliches Laub, die nackt zwischen den Kronen der Waldskyline emporragen.

Gar wildes und normalerweise robustes Buschwerk oder Sträucher stehen

allmählich kahl oder mit „schlappen“ Blättern an Weges- oder Waldrändern. Und

die bunten Herbstfarben stellen sich von Jahr zu Jahr immer früher ein: Laub

beginnt bereits im Juli, gelb und braun zu Boden zu fallen, was eine reine

Schutzfunktion der Bäume darstellt. Können sie nicht mehr, entledigen sie sich

erst einmal frühzeitig des Blätterwerkes. Hinzu kommen die immer zahlreicher

auftretenden Schädlinge wie die Borkenkäfer, die es mit unseren sehr milden

Wintern und der Trockenheit sehr leicht haben. Das leuchtende Gelb des Korns

steht auch immer früher in den Feldern. Landwirte haben zunehmend Probleme,

ihre Rinder, Ziegen oder Schafe zu versorgen, fällt doch die Heuernte

zunehmend schmaler aus! Nichtsdestotrotz kann man glücklicherweise

erkennen, wie manche Bauern ungemähte Wiesenstücke für Insekten und

andere Tiere stehen lassen. So zum Beispiel auf den Fildern oder im Strohgäu

gesehen.

Diese dürreähnlichen Zustände halten nun seit mehreren Jahren an und

allmählich kann man die Folgen erkennen.

Durch diese dürren Perioden finden zum Beispiel Igel immer weniger Futter.

Denn so lange es nicht regnet, gehen auch ihre Schnecken und Würmer nicht

auf Wanderschaft. Vögel und Insekten finden immer weniger Wasserstellen vor.

Und das Insektensterben an sich – sei dieses verursacht durch

Lichtverschmutzung, Einsatz von Spritzmitteln wie Glyphosat in der

Landwirtschaft und Gärten oder durch monokulturelle Landschaften – dieses

macht es den insektenfressenden Vogelarten immer schwerer, ihren Nachwuchs

durchzubringen. Auch für die Amphibien sah es in 2020 nicht sehr rosig aus.

Regentänze – die wird gewiss jeder von uns vollbringen können. Nur ob sie

Wirkung zeigen werden, das allein bleibt in den Sternen verborgen. Aber eine

kleine Abhilfe für kleine Krabbel- und Flugtiere können diverse, in den Gärten

verteilte Wasserstellen darstellen.

Diese sollten täglich gereinigt und frisch befüllt werden. Bei tieferen

Wasserschalen oder Wassertonnen sollte man aufpassen, dass der

Wasserpegel immerzu bis zur Oberkante gehalten wird, damit keine Tiere darin

ertrinken oder man legt z.B. Holzlatten über Kreuz hinein, damit auf diesen

unfreiwillige Schwimmer/innen herauskrabbeln können:

Und hier ein paar Bade- und Trinkgäste. Die Amsel nimmt ein Bad im kleinen

Vogelbad. An der großen Wassertonne stärken sich unter anderem Bienen und

Wespen:

April 2021

Und im April 2021 kamen mehrere von diesen Wasserstellen hinzu:

Eine Tonschale, in der halbierte Korken auf der Wasseroberfläche schwimmen.

Diese Idee habe ich bei „Waschbär“ entdeckt. Ein Gast nahm sogleich Platz:

15. August 2022

Das Jahr 2022 hielt uns nicht nur sehr oft dazu an, den schützenden Schatten

aufzusuchen. Nein - mit seiner extremen Hitze, Trockenheit, vielerorts

Dürrezuständen und einem hohen Anstieg der Wald- und Feldbrände stellt es

gar die Jahre 2003, 2018, 19 und 20 in den Schatten!

660.000 Hektar Land sollen in Europa bisher im Jahr 2022 Großfeuern zum

Opfer gefallen sein, so viel wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im

Jahr 2006. Die Pegel großer und sonst prächtiger Flüsse sinken auf

Tiefststände, in manchen Regionen Europas und auch Deutschlands herrscht

allmählich Wasserknappheit, gehen doch auch die Grundwasserspiegel stark

zurück. Auch viele Tiere wie die Vögel und Igel haben mit einem knappen

Nahrungsangebot wie Würmern, Schnecken oder Insekten zu kämpfen, was

ebenso durch die Trockenheit verursacht wird.

Also höchste Zeit, eine weitere Vogeltränke zu den bisher aufgestellten Vogel-

und Igeltränken aufzubauen: